STPM移除中国文学史:争议与思考

引言

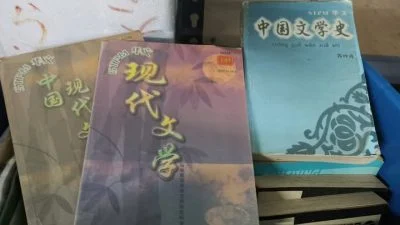

近日,马来西亚教育部宣布将在2026年STPM(中六)华文课程中移除中国文学史,这一决定引发了社会各界的热烈讨论。有人认为,这一调整有助于减少学生的应试压力,培养他们的阅读和思考能力[1];而另一些人则认为,文学史是理解中国文化的重要途径,移除它可能会导致学生对中国文化的理解变得片面[2]。本文将深入分析这一事件的背景、利弊以及对教育的影响。

背景与争议

STPM华文课程的调整主要是为了减少学生的应试压力。以往,中国文学史的课程范围非常广泛,从先秦到清朝,学生不得不通过“死记硬背”的方式应对考试,这导致他们无法真正理解和消化文学知识[1]。然而,维华联等组织认为,文学史是理解中国文化的重要途径,移除它可能会导致学生对中国文化的理解变得片面[2]。

正文

#

课程调整的理由

从教育角度来看,移除中国文学史是为了让学生更专注于文学作品的鉴赏和思辨能力,而不是简单地背诵历史事件[1]。这种调整与国际教育趋势相符,许多大学预科课程也没有专门的文学史项目,而是通过阅读和分析来培养学生的理解能力[1]。

#

对学生的影响

虽然移除中国文学史可能会减少学生的应试压力,但也引发了人们对学生是否能全面理解中国文化的担忧。有人认为,文学史可以通过其他方式融入教学,例如结合历史背景来解读文学作品[3]。大马中文促进会表示,新课纲的修改是为了激发更多学生进入中六课程学习中文,而文学史的移除并不意味着学生完全与文学史脱轨[4]。

#

教育部的立场

教育部对学生的阅读能力非常重视,尤其是在世界银行报告中显示马来西亚有42%的小学五年级学生未能掌握阅读能力[1]。因此,教育部强调提升学生阅读能力的重要性,而移除中国文学史正是为了让学生更深入地阅读和理解文学作品[1]。

结尾

#

总结与思考

STPM移除中国文学史的决定引发了多方的讨论。虽然这一调整有其合理性,但也需要考虑学生对中国文化的理解。最终,教育的目标是培养学生的全面能力,而不是简单地应对考试。因此,如何在新课纲中平衡文学史与其他教学内容,成为教育工作者需要深入思考的问题。

—

资料来源:

– 星洲日报

– 星洲日报

– 东方日报

– 中国报

相关资讯来源: